【宇宙】のニュース

過去最大のクエーサー放出エネルギーを観測、太陽の2兆倍

http://www.afpbb.com/articles/-/2913865

ブラックホールの超高速ジェット、重粒子を含む可能性 豪研究

http://www.afpbb.com/articles/-/3003371

元々は2ちゃんの科学ニューススレから見つけてきたものなんですが結構面白い記事でしたのでスレ内のリンク先を引っ張ってきて取り上げてみました。

この内容だけでも非常に興味を引くと思いますが、さらにこうした事象における歴史的背景や数理論的な解釈などに関する解説なんかもあったらいいだろうなと思いましたので、今回はこれらの周辺知識についてやってみました。

参考書籍

ハッブルの法則と宇宙の膨張

ドップラー効果とは?

簡単に説明すればこのドップラー効果というのは音の発生源の移動による周波数の変化を捉えたものです。

私たちの普段の生活の中においていうと、例えば近づいてくる救急車のサイレンなどに代表されるように観測者に近づいてくる時は高い音、そのあとの離れていくときの場合は低い音に変化するといったことなどは一般的な経験上によって容易に気がつくことかと思います。このようなサイレンの音が変化している様子をドップラー効果と呼びますが、実は光源についても似たような性質があることがわかっています。

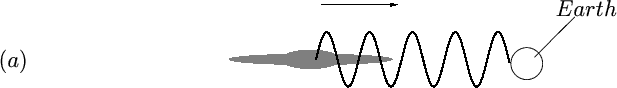

図の銀河から地球に届くサインカーブは光の波長をイメージしたものと考えてください。上図の波長の長さを定位置にある場合の波長の長さとすると、近づいている場合の波長は下図(a)のように周波数が短くなります。

逆に遠ざかっている場合においては図(b)のように周波数が長くなっていることがわかります。

このような時、光はその周波数が短くなっているときは青く![]() 、逆に遠ざかっているとき(波長が長くなっているとき)は赤く

、逆に遠ざかっているとき(波長が長くなっているとき)は赤く![]() になります。このように光源が観測者の側から見た場合において長波長側にずれる現象を赤方偏移と呼びます。

になります。このように光源が観測者の側から見た場合において長波長側にずれる現象を赤方偏移と呼びます。

20世紀の前半あたりにおいて40個ほどの銀河のスペクトルを調べたところ、大半の銀河について次のような結果がでて、大方の銀河は私たちの天の川銀河から遠ざかっているということがわかったのです。

なぜこのようなことが起こっているのかその当時はよくわからなかったようです。

ちなみに私たちの住む天の川銀河に一番近くにある銀河がアンドロメダ銀河と呼ばれるものですが、このアンドロメダ銀河については、

ということがわかっており、遠い将来は天の川銀河と衝突をするといわれています。

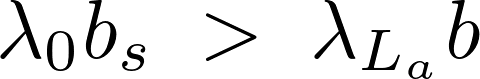

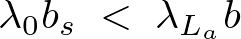

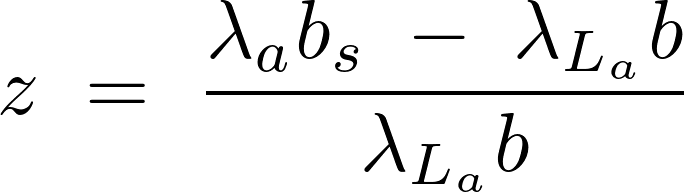

そしてこれらの赤方偏移による周波数の違いを使って次のような式を考えます。

赤方偏移パラメータ

赤方偏移に関してのパラメータとして次のようことを定義します。

クェーサーの発見

1960年に、マーチン・シュミットという人によって星状の極めて明るい天体が発見される。

“ 3C273の位置を特定 ”

この発見された(恒星状の)天体は直径が銀河系の大体1000分の一ほどの大きさにもかかわらず銀河系の何十倍も明るいというもので、そのため恒星状天体:クエサイステラー、略して“クェーサー”と呼ばれるようになりました。

ここで先ほど示した、赤方偏移パラメーターというのを使って調べてみると、zの値がきわめて大きいということを発見したようです。

が極めて大

が極めて大

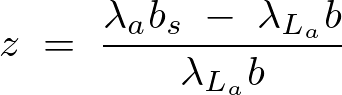

実際の数値を見てみると、

であり、これは光の速さの15%で遠ざかっていることになります。

またこの発見の前にJグリーンシュタインという人物により3C48の観測が行われており、それは という約37%もの赤方偏移で、これは光速のスピードの約3分の1に達する早さです。

という約37%もの赤方偏移で、これは光速のスピードの約3分の1に達する早さです。

point

クェーサー・・・・・非常に遠方に存在する天体

と考えられたようです。

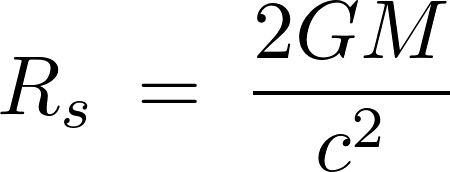

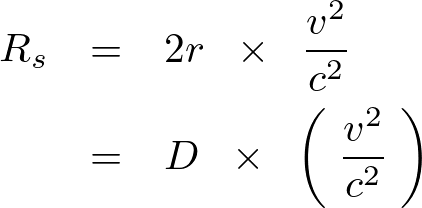

シュバルツシルトの半径

1916年、ドイツの天文学者でシュバルツシルトという人物が非常に重く小さな天体を予想し、その星の強大な重力によって光さえも脱出できない領域を考えました。

その領域(半径)をシュバルツシルト半径( で表記)と呼び次のような式になります。

で表記)と呼び次のような式になります。

このような光さえも脱出できないような天体のことを“ブラックホール”と呼び、上記 の左辺にある“

の左辺にある“![]() ”はブラックホールの質量になります。

”はブラックホールの質量になります。

また、この半径でつくる球面を事象の地平面(event horizon)といったりします。これは光でさえも脱出できない領域であるので、当然私たちはその内側の情報を得ることは当然出来ません。

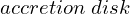

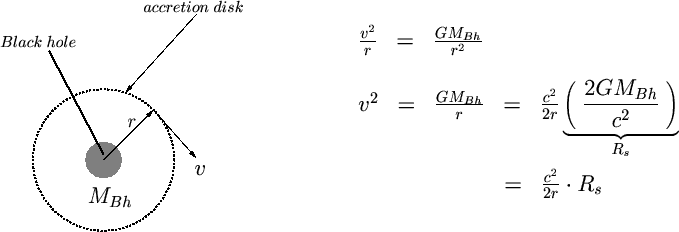

シュバルツシルド半径・・・脱出速度が光速に等しくなる半径

シュバルツシルド半径・・・脱出速度が光速に等しくなる半径 ・・・降着円盤

・・・降着円盤

あるいは、

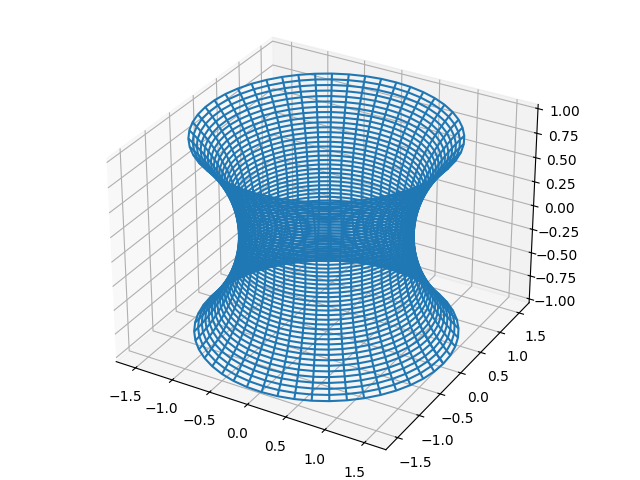

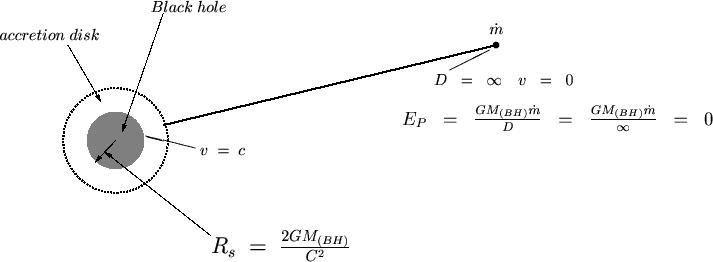

【降着円盤のメカニズム】

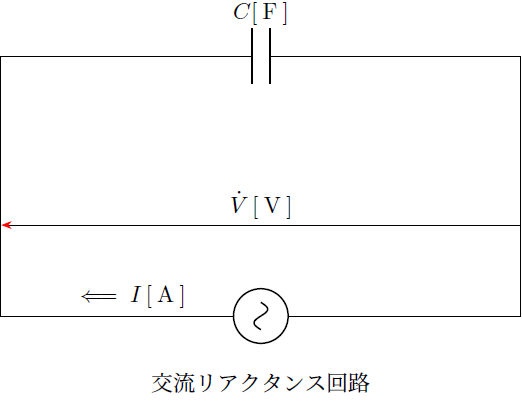

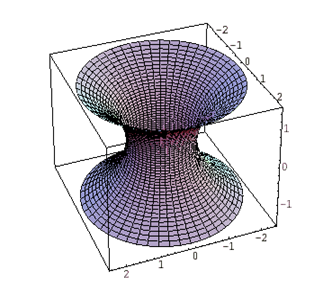

降着円盤とは、星などの中心天体の周りにあるガスや塵などが重力エネルギーによって落ち込んでいく際に、中心天体の周りに形成される円還上の雲のような形をしたものをいいます。

クェーサーなどの非常に活動的な中心部を持つ銀河の中に落ち込んでいく場合、そのガスなどの星間物質は巨大な重力エネルギーによって高速運動をすることになります。このエネルギーが膨大な放射エネルギーに変換されることによりクェーサーが強大な光を発していると考えられ、この降着円盤によるエネルギー生成の仕組みがクェーサーの明るさの原因だと説明されています。

『では、その非常に活発なエネルギーの原因は何か?』

まだはっきりと断定出来ていないようですが現在ではクェーサーの強力な光度の源になっているのはブラックホールではないかと考えられています。

クェーサーの降着円盤によるエネルギー放射は通常の恒星などによる放射とは桁外れに大きく、それを説明するには大質量のブラックホールの存在を仮定しそれを取り囲むガスなどの物質が強大な重力エネルギーによる摩擦によって非常に強い光を生み出していると考えられるからです。

質量降着率

質量降着率

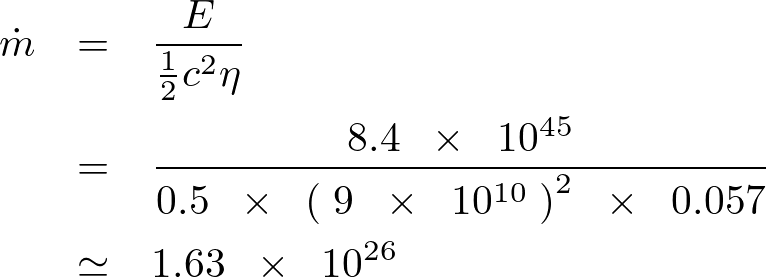

質量降着率の計算

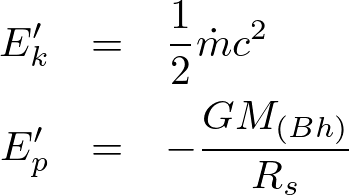

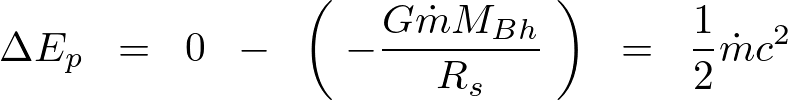

無限遠からシュバルツシルド半径までの距離を考えると、無限遠でのポテンシャルエネルギーは 。

。

半径での運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは、

半径での運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは、

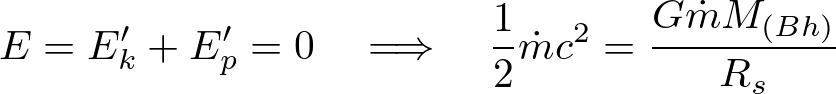

2つの関係より、

無限遠からのポテンシャルエネルギーの減少分

無限遠からのポテンシャルエネルギーの減少分は、

: 落下物体の静止エネルギー

: 落下物体の静止エネルギー

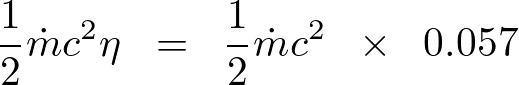

このとき静止質量の12分の1を放射するとしその値をη=0.057とします。

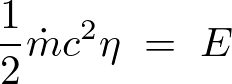

放射されるエネルギー:

として![]() を求めると、

を求めると、

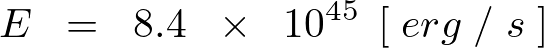

よって、

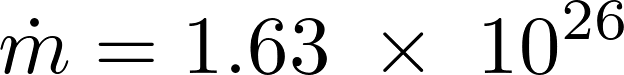

10の26乗分となりかなりの数字であることがわかります。

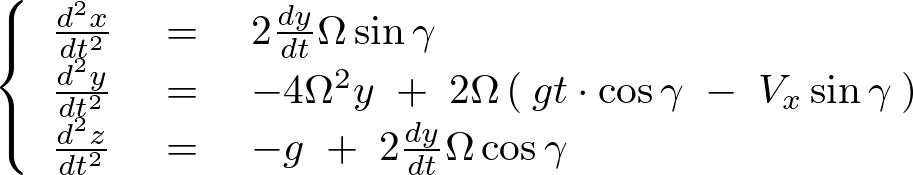

コリオリ長距離弾道軌道計算②

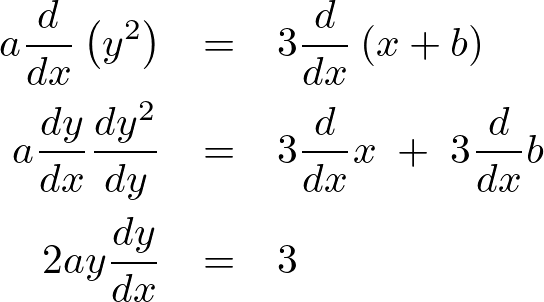

コリオリ弾道軌道計算①で求められた次の3つの連立微分方程式、

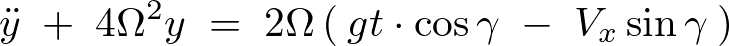

この連立微分方程式に関して具体的に解いていきます。

まず の式を計算していきます。

の式を計算していきます。

微分演算子法を使用した計算を行うために次のように置きます。

-

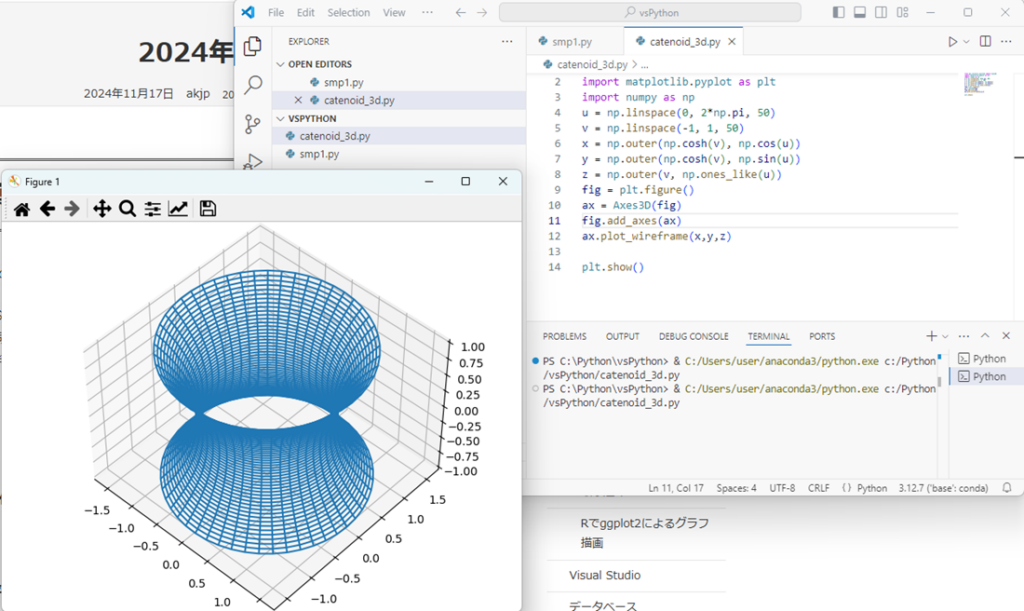

微分方程式いろいろTOPページLaTeXコード

カテゴリー : 微分方程式いろいろLaTeXコードサテライトサイト微分方程式いろいろコンテンツトップページに使われたコードになります。コンパイル時のエラー等の修…

-

-

Cisco Packet Tracer

カテゴリー : Cisco Packet TracerPacket Tracerとは、Ciscoが提供するCisco製のルータやスイッチなどをローカル端末上でコンフ…

-

-

-

-

-

-

-

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/038f923b.33eaf06f.11b69812.5ccdc4a9/?me_id=1213310&item_id=21155291&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0131%2F9784535790131_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)