基本的な電気回路図

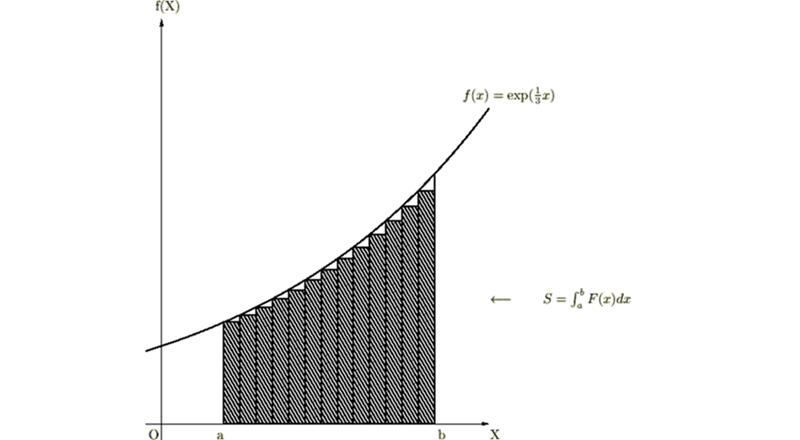

基本的な電気回路図の作成

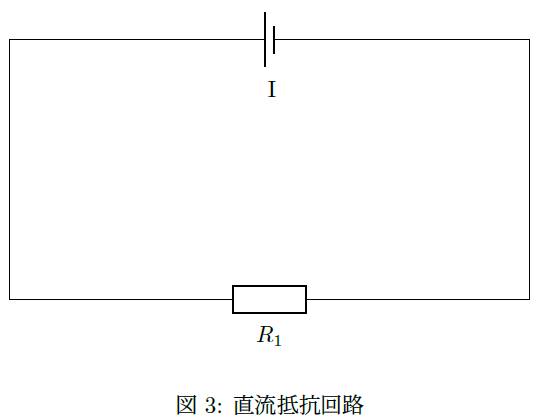

直流抵抗回路

素子がないところの結線に関しては、to[short]で描きます。

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}

\draw (0,4) to [battery1,l_=$\mathrm{I}$] (8,4);

to[short] (8,0);

\draw(8,0) to[european resistor=$R_1$] (0,0);

\draw(0,4) to[short] (0,0);

\draw(8,4) to[short] (8,0);

\end{circuitikz}

\caption{直流抵抗回路}

\end{center}

\end{figure}

電気回路図の描画のコーディングの仕方のコツとしては、まず座標系としてデカルト座標をとっているので一番左の一番下が基本的に(x, y)=(0, 0)となっていると考えてそこを始点に、もしくは一番左の真ん中を(x, y)=(0, 0)という座標点と考えて書いていくと頭の中でイメージしやすくなり、コーディングのミスや手間が省けます。

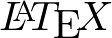

例えば上記の直流抵抗回路を描画する場合、最初に回路図の一番左下の座標を(x, y)=(0, 0)と考えてそこを起点として順に描いていくという方法がわかりやすいかと思います。なのでまず最初に以下のコードを記述してマークアップします。

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}

\draw (0,0) to[european resistor=$R{\left[\Omega\right]}$] (8,0);

\draw (0,0) to[short] (0,4);

\end{circuitikz}

\caption{直流抵抗回路図1}

\end{center}

\end{figure}

4行目5行目で起点となる\draw(0, 0)を記述し、そのあとに真上方向へ延びる結線(0, 4)と真横方向に抵抗値を通して伸びる結線(8, 0)を通します。そうしてコンパイルすれば以下のような電気回路図の途中の画像が出力されます。

出力画像

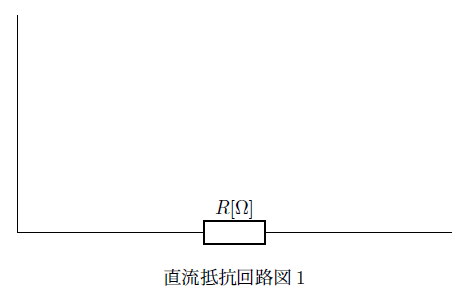

次に左一番上の(0, 4)から途中電源を通した(8, 4)への結線、さらに一番右下の(0, 8)から真上に伸びて先ほどの電源を通した(8, 4)の結線へつなげます。コーディングとしては以下のようになります。

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}

\draw (0,0) to[european resistor=$R{\left[\Omega\right]}$] (8,0);

\draw (0,0) to[short] (0,4);

\draw (0,4) to [battery1,l_=$\mathrm{I}$] (8,4);

\draw (8,0) to[short] (8,4);

\end{circuitikz}

\caption{直流抵抗回路図仕上がり図1}

\end{center}

\end{figure}

結果として以下のような電気回路図が出来上がります。

出力画像

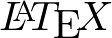

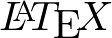

並列抵抗回路図

先ほどと同じように記述する場合はまず一番左下の結線のところの位置座標を(0, 0)として垂直報告への結線を引き、そこから二手に分かれる結線を引きます。節点の黒丸はshort の後に-*と書いて認識させます。また更に左側並列抵抗接続用結線として(2, 2)から(2, 4)へ延びる結線を追加します。そのあと2つの並列抵抗を書き加えます。次のように入力していきます。

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}[american currents]

% 導線 (short) を描画

\draw(0,0) to[short] (0,3);

\draw(0,0) to [battery1,l_=$ \, \mathrm{I}$] (8,0);

\draw(0,3) to[short, -*](2,3);%左側結線

\draw(2,2) to[short] (2,4);%左側並列抵抗接続用結線

% ここに回路図

\draw(2,2) to[european resistor=$R_1$] (6,2);

\draw(2,4) to[european resistor=$R_2$] (6,4);

\end{circuitikz}

\end{center}

\caption{並列抵抗回路図}

\end{figure}

ひとまずは次のように出力されます。

出力画像

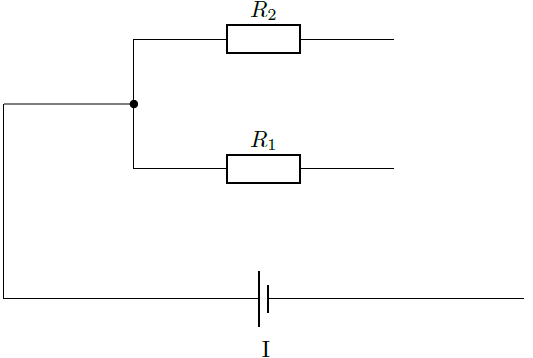

この後は左側結線を書いたときと同じように今度は右側の結線を結んでいきます。

以下のように追加記述します。

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}[american currents]

% 導線 (short) を描画

\draw(0,0) to[short] (0,3);

\draw(0,0) to [battery1,l_=$ \, \mathrm{I}$] (8,0);

\draw(0,3) to[short, -*] (2,3);%左側結線

\draw(2,2) to[short] (2,4);%左側並列抵抗接続用結線

\draw(8,3) to[short, -*] (6,3);%追記部分

\draw(6,2) to[short] (6,4);%追記部分

\draw(8,0) to[short] (8,3);%一番右側垂直結線

% ここに回路図

\draw(2,2) to[european resistor=$R_1$] (6,2);

\draw(2,4) to[european resistor=$R_2$] (6,4);

\end{circuitikz}

\end{center}

\caption{並列抵抗回路図}

\end{figure}

出力画像

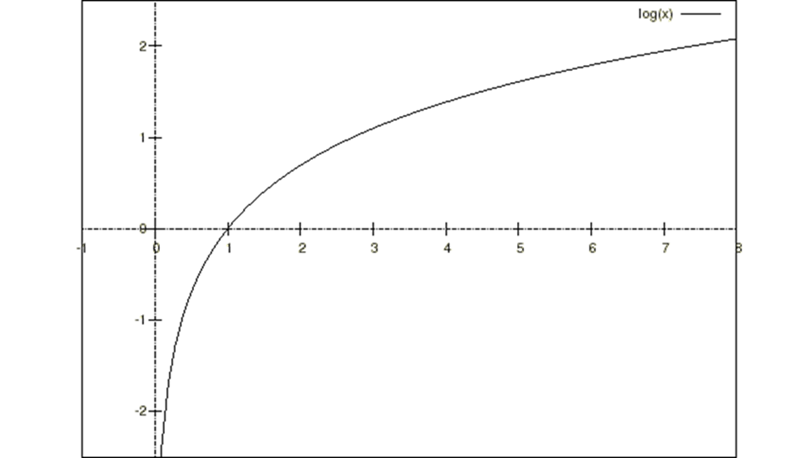

その他画像

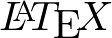

3並列抵抗回路

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}[american currents]

% ここに回路図

\draw(5,0) to[european resistor=$R_1$] (0,0);

\draw(5,2) to[european resistor=$R_2$] (0,2);

\draw(5,4) to[european resistor=$R_3$] (0,4);

% 導線 (short) を描画

\draw(0,0) to[short] (0,4);

\draw(5,4) to[short] (5,0);

\draw(0,4) to[short] (0,2);

\draw(-2,2)to[short, -*](0,2);

\draw(7,2) to[short, -*](5,2);

\draw(-2,2) to[short] (-2,-2);%最左端y方向2から-2へ

\draw(-2,-2) to[short] (1.5,-2);%最左端最下部からy軸平行でx軸電池部分1.5へ

\draw(1.5,-2) to [battery1,l_=$I$] (3.5,-2);

\draw(3.5,-2) to[short] (7,-2);

\draw(7,2) to[short] (7,-2);

\end{circuitikz}

\end{center}

\caption{3並列抵抗回路}

\end{figure}

出力画像

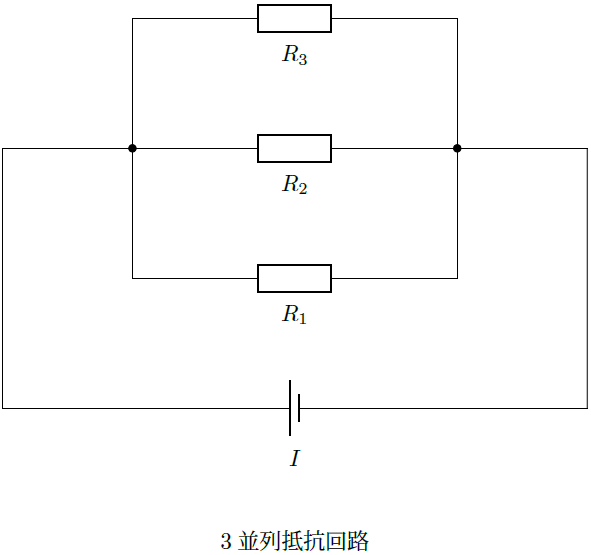

n個の直列抵抗回路

破線の部分はdrawの後に[dashed]を記述します。

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}

\draw (-6,4) to [battery1,l_=$\mathrm{I}{[A]}$] (3,4) to[short] (3,4) to[short] (3,0); %

\draw (-6,4) to[short] (-6,0) to[european resistor=$R_1{\left[\Omega\right]}$] (-4,0);

\draw (-4,0) to[european resistor=$R_2{\left[\Omega\right]}$] (-1.5,0);

\draw [dashed] (-1.5,0) -- (0.1,0);%破線箇所

\draw to[short] (0.1,0) to[european resistor=$R_n{\left[\Omega\right]}$] (3,0);

\end{circuitikz}

\end{center}

\caption{n個の直列抵抗回路}

\end{figure}

出力画像

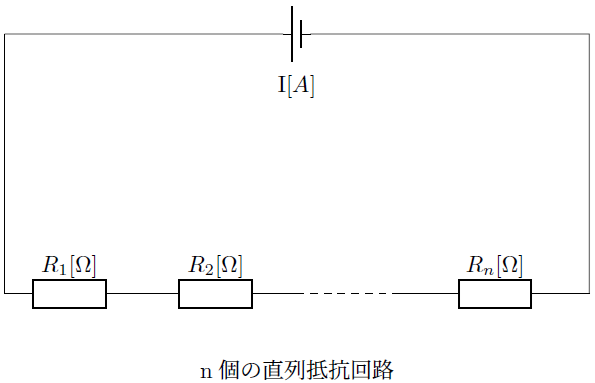

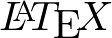

n個の直列抵抗回路

コード

コード

\begin{figure}

\begin{center}

\begin{circuitikz}[american currents]

% ここに素子抵抗図

\draw(5,0) to[european resistor=$R_1$] (0,0);

\draw(5,2) to[european resistor=$R_2$] (0,2);

\draw(5,5) to[european resistor=$R_n$] (0,5);

% 導線 (short) を描画

\draw(0,0) to[short] (0,2);

\draw(5,2.5) to[short] (5,0);%破線つなぎ右部分

\draw(5,5) to[short] (5,4);%R_n右直角下し破線つなぎ部分

\draw(0,2.5) to[short] (0,2);%破線つなぎ左部分

\draw(0,5) to[short] (0,4);%R_n左直角下し破線つなぎ部分

\draw(-2,2)to[short, -*](0,2);

\draw(7,2) to[short, -*](5,2);

\draw(-2,2) to[short] (-2,-2);%最左端y方向2から-2へ

\draw(-2,-2) to[short] (1.5,-2);%最左端最下部からy軸平行でx軸電池部分1.5へ

\draw(1.5,-2) to [battery1,l_=$V{\left[\:\mathrm{V}\:\right]}$] (3.5,-2);

\draw(0,-1.7) node {$\Longleftarrow\;I\left[\:\mathrm{A}\:\right]$};

\draw(0.9,2.3) node {$\longrightarrow\:I_{1}\left[\:A\:\right]$};

\draw(0.9,0.3) node {$\longrightarrow\:I_{2}\left[\:A\:\right]$};

\draw(0.9,5.3) node {$\longrightarrow\:I_{n}\left[\:A\:\right]$};

\draw(3.5,-2) to[short] (7,-2);

\draw(7,2) to[short] (7,-2);

\draw[dashed] (0,2.5) -- (0,4);%破線左

\draw[dashed] (5,2.5) -- (5,4);%破線右

\end{circuitikz}

\end{center}

\caption{複数並列接続抵抗回路}

\end{figure}

出力画像

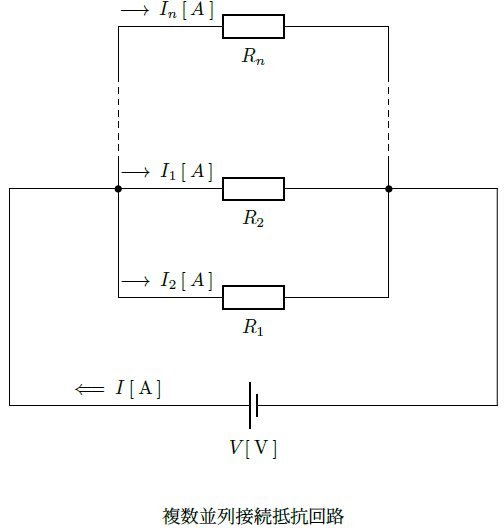

スイッチ付き抵抗回路素子

コード

コード

\begin{figure*}

\begin{center}

\begin{tikzpicture}[american currents]

\draw (0,0)--(1,0);

\draw (0,0)

to[battery1,l_=$E$] (0,4)

to[short] (4,4);

\draw (4,0) to[european resistor=$R_1{=}{20}{[}{\Omega}{]}$] (4,4)

to[short] (8,4);

\draw (4,0) [ospst=$S$] to ++(4,0);

\draw (1,0) to[european resistor=$R_2{=}{5}{[}{\Omega}{]}$] (3,0);

\draw (3,0)--(4,0);%R_2から節点までのライン

\draw (8,4)

to[short] (8,4)

to[european resistor=$R_3$] (8,0)

to[short] (8,0);

\end{tikzpicture}

\caption{直流回路のスイッチ付きの抵抗値}

\end{center}

\end{figure*}

出力画像

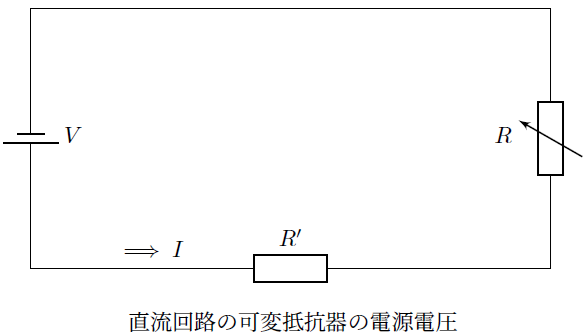

可変抵抗器の直流回路

コード

コード

\begin{figure*}

\begin{center}

\begin{tikzpicture}[european]

\draw (0,-2) to [battery1, l_=$V$] (0,2);

\draw (0,-2) to[short] (2,-2) to[european resistor=$R^{\prime}$] (6,-2) to[short] (8,-2);

\draw (8,-2) to[vR=$R$] (8,2) to[short] (0,2);

\draw (0,-1.7) node[right=13mm] {$\Longrightarrow\;I$};

\end{tikzpicture}

\caption{直流回路の可変抵抗器の電源電圧}

\end{center}

\end{figure*}

出力画像

実際にコードをいろいろいじくって出力させてみるのが一番いい学習法と思われます。こればかりは習うより慣れろといった感じのものなので上記のコードをコピペしていろいろ試行錯誤してみるのがコーディングの早道かもしれません。