前回からの続き。Win10端末が壊れ続いてしまってあったWin8を出したところこの暑さのためでバッテリーが膨張して実質的に使用できないという状態に。ひとまずすぐにでも新端末を用意しなければいけなかったのでたまたま見つけたモニタ内蔵型のオールインワンPCを購入することになったのは前回まで行った。

ここからは現在まで使用していた端末の環境構築の作業の流れになる。

参考にした端末は以下になる。

前回からの続き。Win10端末が壊れ続いてしまってあったWin8を出したところこの暑さのためでバッテリーが膨張して実質的に使用できないという状態に。ひとまずすぐにでも新端末を用意しなければいけなかったのでたまたま見つけたモニタ内蔵型のオールインワンPCを購入することになったのは前回まで行った。

ここからは現在まで使用していた端末の環境構築の作業の流れになる。

参考にした端末は以下になる。

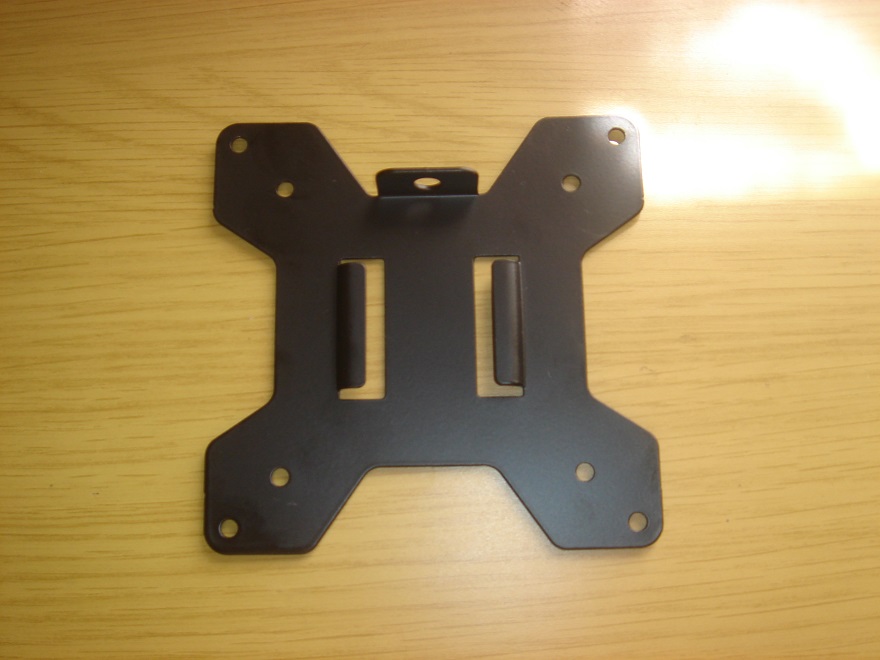

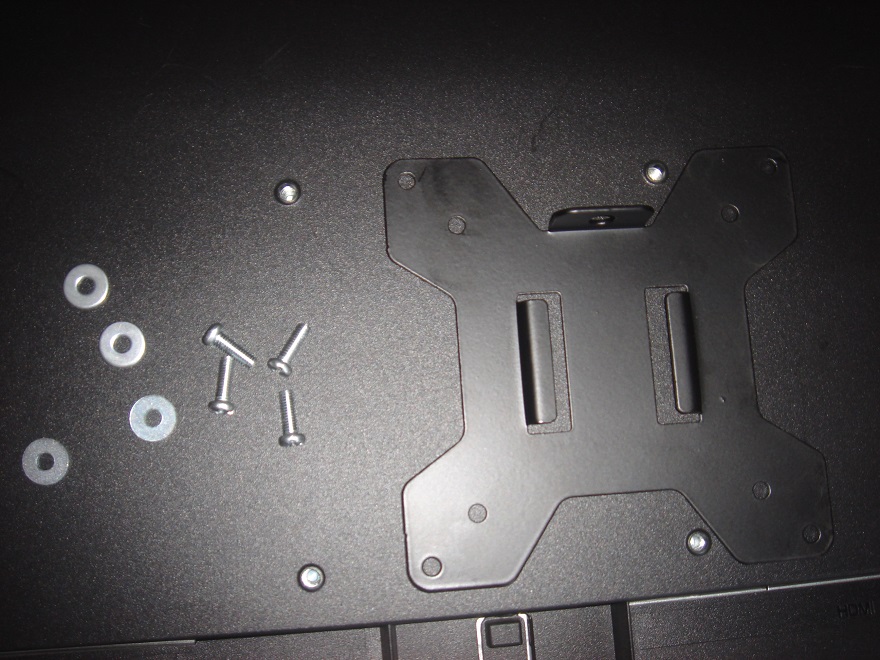

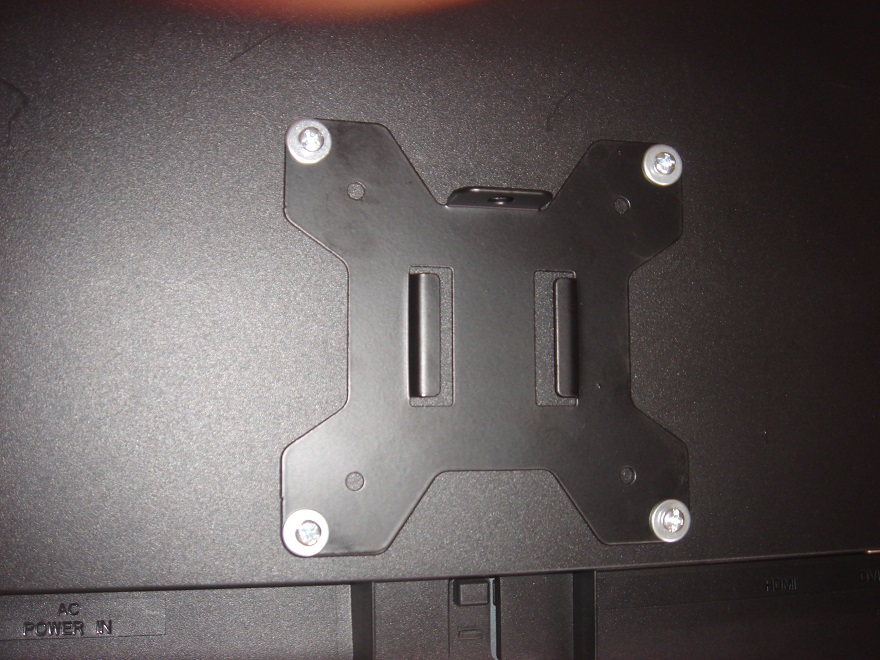

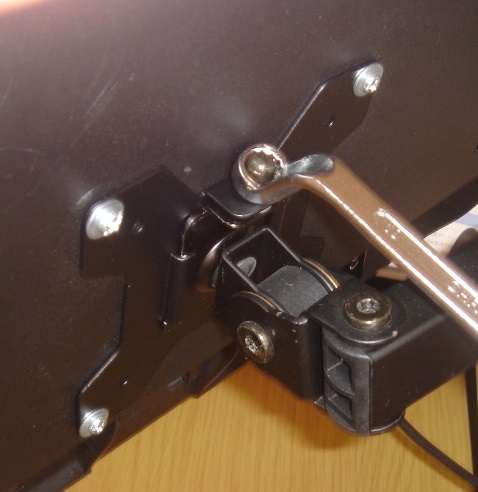

対応しているVESA規格のVESAプレートは以下の75-100mm MD6MBというものになる。 たいていの場合モニタアームを購入した時点でVESAプレートは付属しているはずだが紛失したあるいはネジがなめてしまったなどの理由で必要になった場合はアマゾンなどで以下のものを検索して購入すればよい。

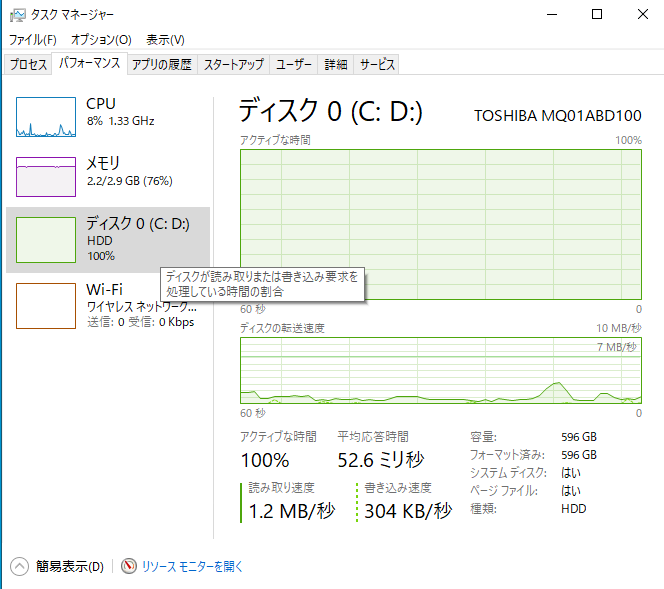

通常通り動いていたパソコンを再起動してみると応答時間が遅延するようになりタスクマネージャを立ち上げてみると次のようになっている場合がある。

ディスク使用量が100%となっている。

ディスク使用率 【disk usage】

https://e-words.jp/w/ディスク使用率

win10だがもともとは7から使っている古いPCなのでデフラグか何かでもう限界なのかと思っていたが、ストレージにはまだ余裕があり何か様子がおかしいので仮想メモリのほうを調べてみることに。

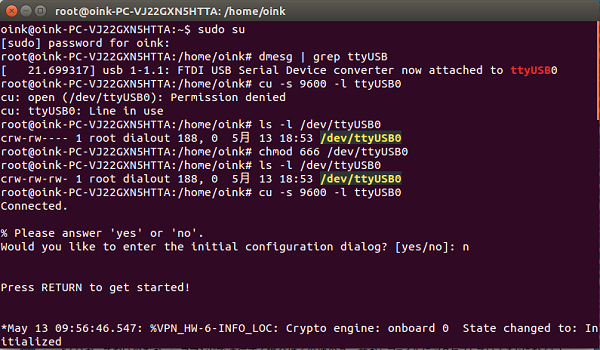

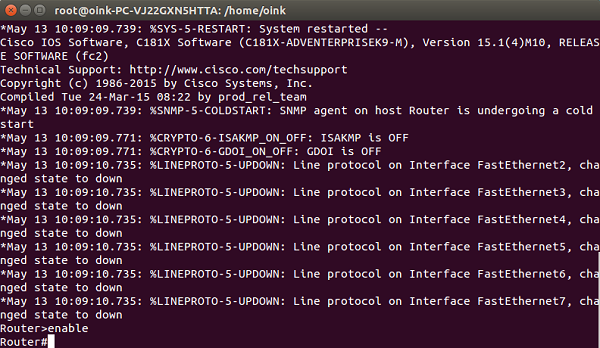

サーバ用デスクトップパソコンにフリーのイメージ(CentOS)を入れようとしたのだが外付けUSB(64G)のみしか認識せず、そこへのイメージのインストールは出来たものの性能が不安定(例えばyoutubeを見ると固まってしまう)なので内臓HDDで起動出来るように設定を替えて使用することに。

ちなみにこれの原因がマザーボードのファームウェアとしてPCの起動方法がuEFIでデフォルト設定になっていたために外付けのUSBでからしか起動出来なかったらしい。

このuEFIでの起動設定をBIOSに替えるには最初の設定画面(BIOS設定画面)で次のようにすればいい。

これで通常の起動方法でOSのインストールができるようになる。

なおサーバー用のパソコンということなのでウインドウズのような余計な機能を持たせていないためかSSDのPC並みに起動が早く、操作の遅延などもほとんどない。

なので余計な機能はいらなくインターネット閲覧とか、RstudioやPythonといったプログラム用のPCに使うと最適かもしれない。

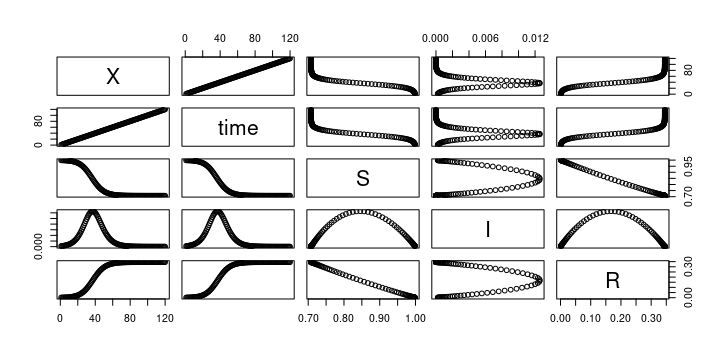

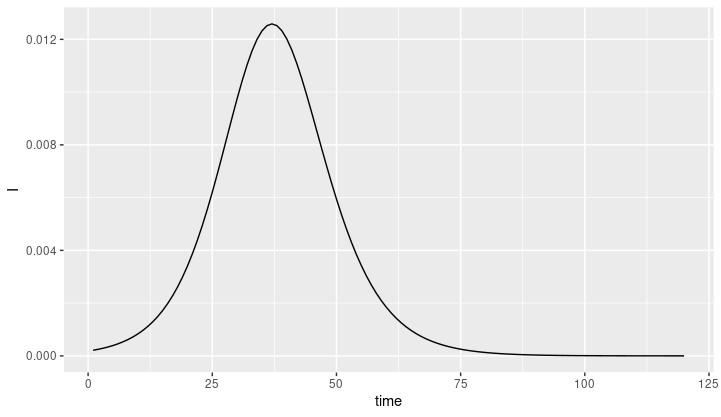

CentOS7上に展開したjupyterRを使ってケルマックマッケンドリック微分方程式(SIRモデル)の計算をやってみようとしたところ、どうもRのパッケージ“deSolve”がつかえないようなので今度はRstudioをインストールすることに。

詳しい説明やインストール方法はネットで検索してみれば詳細な解説付きのガイドが見られると思いますのでTeXをインストールしてみたいという人はそちらを参考にしてください。

左がLaTeX2e 美文書作成入門